L’officina napoletana di Mario Martone

16 settembre – 28 ottobre 2025

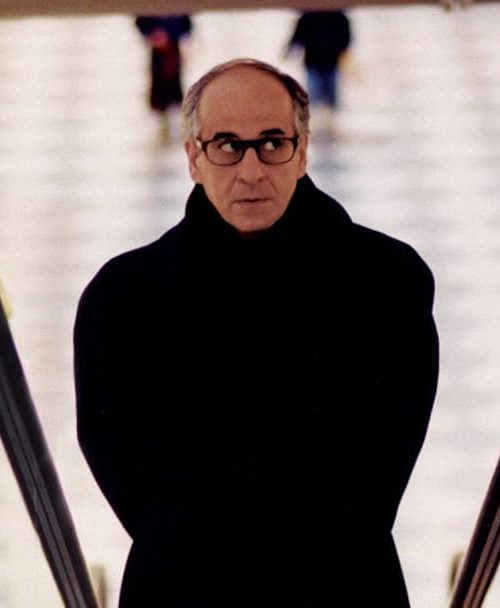

locandina

Perché è lecito e giusto parlare di «laboratorio» per l’attività artistica del napoletano Mario Martone? Perché i suoi film non nascono dal nulla, ma sono l’esito di una lunga esperienza teatrale, iniziata già nel 1977 e a tutt’oggi non abbandonata. Perché il suo cinema è strettamente intrecciato con innumerevoli altre attività: performance, installazioni, regie teatrali e di opere liriche, lavori per la radio e la televisione. Un caso più unico che raro nella storia del cinema italiano. Non si tratta infatti, nel suo caso, di semplicemente dividersi fra i diversi mezzi espressivi, ma piuttosto di un continuo travaso di un’esperienza nell’altra, di una contaminazione costante tra i diversi campi che permette di ritrovare il teatro nel cinema e il cinema nel teatro.

Martone, nato nel 1959, entra giovanissimo in quel gruppo di artisti napoletani che sul finire degli anni ’70 diedero vita a un movimento profondamente innovativo, nel teatro ma non solo. Già nel 1979, con Pasquale Mari, Angelo Curti e Andrea Renzi, fonda il gruppo Falso Movimento, che mette in scena spettacoli in Europa e negli Stati Uniti.

Qualche anno più tardi, nel 1987, dopo l’incontro con gli attori Antonio Neiwiller e Toni Servillo, nasce il laboratorio di Teatri Uniti, compagnia fondata sulla relazione costitutiva tra teatro e cinema, che si propone di essere un crocevia di collaborazioni e di scambi umani e professionali tra personalità diverse per età, esperienze e provenienza. Il folgorante esordio nel cinema con Morte di un matematico napoletano (1992) non può essere compreso senza tener conto di questo background culturale. Da lì in poi, Martone prosegue la sua intensa carriera cinematografica alternandola fino ad oggi con regie di testi teatrali, di spettacoli multimediali e di opere liriche. E anche assumendo, nel 1999 e per due stagioni, la direzione artistica del Teatro di Roma, ereditata da Luca Ronconi.

Come si può definire il cinema di Martone? Lasciamo la parola al regista: «Il mio cinema è certamente fatto di argomenti drammatici, non c’è dubbio, però è sempre in atto quella che io chiamo la macchina comica che non serve solo per far ridere. Cito due nomi: Cechov e Beckett, per non parlare di Eduardo De Filippo con cui si ride sempre molto, ma non solo (…). Carlo Cecchi (l’attore protagonista di Morte di un matematico napoletano) ha messo in scena Beckett in maniera indimenticabile. Se qualcuno ha visto il suo Finale di partita, che ho anche filmato per la televisione, nel quale Cecchi tira fuori tutto l’aspetto comico di un tragicissimo, non si può non pensare a Leopardi: ’Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso’. Beckett, invece, scrive che ’Non c’è niente di più comico dell’infelicità’ (…). La macchina comica significa due cose: ritmo e sguardo non sentimentale sul mondo. Uno sguardo disincantato e lucido sul mondo, in grado di riderne, e poi il ritmo (…). Penso che l’efficacia del dialogo stia fondamentalmente nel ritmo e in un’osservazione degli esseri umani distaccata e quindi inevitabilmente comica. I miei però, rimangono film drammatici. E a chi me lo chiede direttamente rispondo che non farei mai un film comico».

La nostra rassegna, forzatamente ridotta rispetto a una produzione eccezionalmente cospicua, si concentra su due film degli esordi (Morte di un matematico napoletano e L’amore molesto, del 1995) e su parte delle realizzazioni più recenti (da Il giovane favoloso, 2014, al documentario su Massimo Troisi Laggiù qualcuno mi ama, 2023). Nel frattempo si potrà ammirare nelle sale ticinesi anche il suo ultimo film, Fuori, presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, in cui Valeria Golino incarna il personaggio di Goliarda Sapienza.

Ci piace poi ricordare anche la collaborazione del nostro Renato Berta con Martone, per il quale ha curato la fotografia di quattro film, di cui due presenti nella rassegna: Il giovane favoloso e Qui rido io (gli altri sono Noi credevamo, del 2010, e il corto Pastorale cilentana, del 2015). Per Berta è fondamentale che il direttore della fotografia possa avere un rapporto sul set con gli attori (cosa che non avviene con tutti i registi!), mentre con Martone c’è stata subito, come dichiara, «una bella sintonia (…). Con Mario non ho avuto alcun problema, anzi, spesso abbiamo preso delle posizioni ’rigide’ ma lo abbiamo fatto assieme».

Entriamo quindi in questo «laboratorio permanente» di Mario Martone e dei suoi fedeli collaboratori, alla scoperta di un cinema in continua evoluzione ma sempre attento alla realtà, napoletana e non solo, capace di farsi contaminare da tante altre esperienze artistiche, senza tuttavia perdere di vista la sua esigenza primaria, quella di essere un viaggio ininterrotto per cercare di capire il mondo, l’essere umano tra passato e presente.

Michele Dell’Ambrogio, Circolo del cinema Bellinzona

Nota: tutte le frasi riportate tra virgolette (dalle dichiarazioni di Martone a quelle di Renato Berta) son tratte dal volume, pubblicato in occasione della 58a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, “Mario Martone. Il cinema e i film”, a cura di Pedro Armocida e Giona A. Nazzaro, Venezia, Marsilio, 2022.

Mercoledì 24 settembre

MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO – Italia 1992

sceneggiatura: Mario Martone, Fabrizia Ramondino; fotografia: Luca Bigazzi; montaggio: Jacopo Quadri; musica: Michele Campanella; interpreti: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Toni Servillo, Renato Carpentieri, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto, Antonio Neiwiller, Andrea Renzi…

v.o. italiano; colore; 108’

L’ultima settimana di vita di Renato Caccioppoli, professore universitario, nipote di Bakunin e simpatizzante comunista, genio sregolato, che – senza un motivo apparente – si sparò un colpo in testa nel 1959.

Pochi esordi nel cinema italiano hanno raccolto un’eredità culturale e al contempo segnato con preveggenza quel che sarebbe successo alla produzione cinematografica futura. Rivisto oggi Morte di un matematico napoletano, che raccolse in maniera unanime i plausi di una critica che gli conferì sia il Premio della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sia i premi per il Migliore esordio (il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Ciak d’oro), è l’opera fondativa di una nuova sensibilità già pronta a dribblare quel personale che soverchiava il politico, tipico delle altre opere prime di quegli anni, per esibire un «teatro della Storia» attraverso cui rileggere le fratture che si stanno creando e ancora molto poco comprese entro cui – di lì a poco – finirà risucchiata la società italiana. (Daniela Persico)

Mercoledì 1 ottobre

L’AMORE MOLESTO – Italia 1995

sceneggiatura: Mario Martone, dal romanzo omonimo di Elena Ferrante; fotografia: Luca Bigazzi; montaggio: Jacopo Quadri; musica: Steve Lacy, Alfred Schnitke; interpreti: Anna Bonaiuto, Angela Luce, Peppe Lanzetta, Licia Maglietta, Italo Celoro, Anna Calato, Gianni Cajafa, Giovanni Viglietti, Carmela Pecoraro, Lina Polito, Marita D’Elia…

v.o. italiano; st. francese; colore; 104’

Disegnatrice di fumetti, single, Delia torna a Napoli per i funerali della madre Amalia, trovata annegata. Indagando sui suoi ultimi giorni, Delia scava nel proprio passato (da bambina aveva accusato la ventenne Amalia di adulterio), e riscopre una sensualità rimossa, finendo per identificarsi con la defunta che, malgrado l’età, sapeva godersi la vita.

«Il problema in questa storia è quello di ‹dire la verità›», sostiene Mario Martone. La centralità del concetto sta nel dire, ma il punto di fuga di quella verità è un vestito rosso, indossato come una nuova pelle da un corpo femminile che risponde al nome di Delia. In una maniera uguale e contraria all’impermeabile bianco portato da Caccioppoli/Cecchi in Morte di un matematico napoletano, che era un involucro neutro in cui la figura si camuffava rispetto allo sfondo, ne L’amore molesto quel vestito rosso esalta e amalgama il corpo di Delia/Anna Bonaiuto nelle strade di Napoli. Lo spinge, come un vettore inconscio, verso una trasfigurazione di sé che è identificazione, riconoscimento e rinascita.(Massimo Causo)

Mercoledì 8 ottobre

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ – Italia 2019

sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita di Majo, dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo; fotografia: Ferran Paredes Rubio; montaggio: Jacopo Quadri; musica: Ralph P.; interpreti: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino, Gennaro Di Colandrea, Lucienne Perreca, Salvatore Presutto, Viviana Cangiano…

v.o. italiano; st. francese; colore; 115’

Dall’omonimo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo, la vicenda di Antonio Barracano, detto «il sindaco», che utilizza il suo potere personale per amministrare la giustizia del quartiere, sopra le parti e al di là dello Stato.

La sceneggiatura del film è tratta integralmente dal testo omonimo di Eduardo De Filippo, messo in scena da Martone nel 2017 con il NEST, gruppo di attori indipendenti di San Giovanni a Teduccio, periferia napoletana, che da oltre un decennio lavora sul territorio per la difesa e la valorizzazione delle energie giovanili (…). Il film, ancor prima di essere un adattamento dell’originale eduardiano, è di fatto un adattamento della versione che Martone ha portato a teatro e delle sue innovazioni. Aderendo alla tipica struttura in tre atti e mantenendone inalterato lo spirito, Martone avvicina il suo Sindaco alla complessa realtà del territorio così come vissuta su base quotidiana dagli attori del gruppo: taglia i passaggi più letterari del testo (ad esempio il lungo monologo finale del medico); esplora nuovi linguaggi, anche gestuali, da abbinare a una diversa modalità interpretativa; interroga la fissità teatrale mostrando anche ciò che nell’originale è solo raccontato (i fatti che accadono al di fuori delle ville del Sindaco); ma soprattutto attua una rivoluzione temporale e anagrafica ambientando i fatti al giorno d’oggi e abbassando l’età del protagonista dai settantacinque anni dell’originale ai quarant’anni del nuovo attore principale, Francesco Di Leva. (Eddie Bertozzi)

Mercoledì 15 ottobre

QUI RIDO IO – Italia, Spagna 2021

sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita di Majo; fotografia: Renato Berta; montaggio: Jacopo Quadri; suono: Alessandro Zanon; interpreti: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Giovanni Mauriello, Chiara Baffi, Lucrezia Guidone…

v.o. italiano; st. francese; colore; 132’

Il film si concentra sulla figura di Eduardo Scarpetta, mostro sacro del teatro partenopeo nella Napoli della Belle Epoque, padre dei fratelli De Filippo (mai riconosciuti), e sulla sua famiglia allargata. Lo Scarpetta uomo e lo Scarpetta artista si sovrappongono fino a confondersi, incrociando la vita del teatro con il teatro della vita.

La figura del protagonista Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) si muove in bilico tra la realtà storica e la sua manifesta ricostruzione. Il prodigioso prologo, ambientato a teatro, dentro e fuori dalla rappresentazione della commedia Miseria e nobiltà, consegna allo spettatore un programma teorico: è un manifesto dell’intera opera perché fonde, come spazio unico, palcoscenico e dietro le quinte, per poi congiungerli, senza soluzione di continuità, alle scene ambientate nella residenza di Scarpetta. Quest’ultima, infatti, è anch’essa concepita come dimensione metateatrale nella quale l’intricata vita familiare del protagonista viene messa in scena. In questo complesso congegno allestitivo che comprende rappresentazione e vita – e sostanzialmente le identifica -, in questa scatola scenica che si apre di rado all’esterno, la Napoli in cui la storia vive e si propaga è evocata dalle musiche. La scelta del repertorio attraversa trasversalmente la storia della canzone partenopea e, prescindendo da aderenze cronologicamente e filologicamente esatte (un esempio per tutti: Carmela di Sergio Bruni data 1975), procede secondo logiche evocative. (Luca Pacilio)

Mercoledì 22 ottobre

NOSTALGIA – Italia 2022

sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita di Majo, dal romanzo omonimo di Ermanno Rea; fotografia: Paolo Carnera; montaggio: Jacopo Quadri; suono: Emanuele Cecere, Francesco Sabez; interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella, Daniela Ioia, Luciana Zazzera, Giuseppe D’Ambrosio

v.o. italiano; st. francese; colore; 118’

Dopo quarant’anni vissuti all’estero, Felice Lasco torna nel luogo dove è nato, il Rione Sanità di Napoli, per assistere la madre anziana e cieca. Vorrebbe reincontrare un amico di gioventù, ormai diventato un boss della camorra, che a suo tempo, in seguito a una rapina aveva commesso un omicidio. Ci riuscirà, ma le cose non andranno come previsto…

Martone mette in scena un nostos, un ritorno. Ciò che però ancora una volta sorprende (anche se non dovrebbe), è la precisione con la quale le inquadrature (i vari plan, come direbbe Renato Berta) e il montaggio immettono il corpo di Lasco dentro il corpo maggiore di Napoli (…). Occorre anticipare immediatamente una conclusione: Martone, cineasta complesso, sempre sospeso fra le forme e le discipline, più avanza nella sua ricerca formale e politica, e più si rivela cineasta schiettamente popolare, come se la sua voce, per natura polifonica e stratificata, avesse progressivamente reso ancor più efficace ciò che si era presentato evidentissimo sin dal Matematico. Un regista innervato nella materia viva dell’oggetto delle sue storie, dunque, eppure sempre più teso verso una magnifica invisibilità classica. Puro gesto-pensiero cinema. Nostalgia, in tal senso, sembra offrirsi come una variazione dei classici noir Warner d’ambiente italoamericano, dove i legami con la terra d’origine s’intrecciano con le nuove regole di un paese da scoprire. (Giona A. Nazzaro)